みなさん、こんにちは!今日は大人気アニメ「新世紀エヴァンゲリオン」の真の結末について掘り下げていきたいと思います。「おめでとう」のシーンで涙した人、TV版の最終2話で混乱した人、旧劇場版と新劇場版の違いに頭を抱えた人…エヴァファンなら誰もが一度は「結局何が言いたかったの?」と思ったはずですよね。

実は庵野秀明監督が長年にわたって伝えようとしていたメッセージには、私たちが見落としていた重要な要素がたくさんあるんです。特に最近の監督インタビューや制作資料から明らかになった新事実は、あなたのエヴァ解釈を根底から覆すかもしれません。

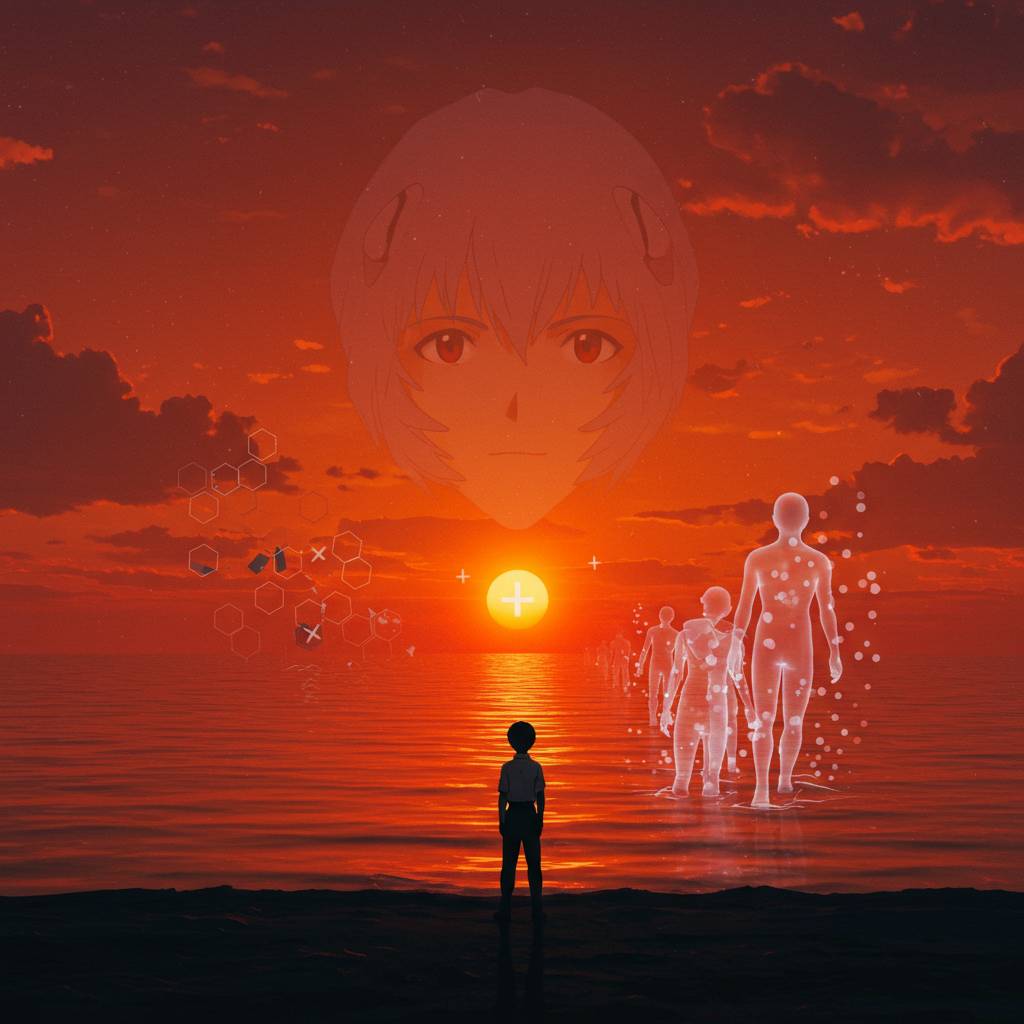

この記事では、TV版から『シン・エヴァンゲリオン劇場版』まで、庵野監督が20年以上かけて描き続けた「真の結末」と「救済」というテーマを徹底解説します。「人類補完計画」の本当の意味から、碇シンジが最終的に選んだ道の意義まで、エヴァの深層に迫ります。エヴァ好きなら絶対に見逃せない内容になっていますので、ぜひ最後までお付き合いください!

1. エヴァ好き必見!庵野監督が語った「本当の結末」があなたの解釈を覆す

エヴァンゲリオンシリーズの結末については、長年にわたり様々な解釈が飛び交ってきました。特に『新世紀エヴァンゲリオン』のテレビ版最終話と『THE END OF EVANGELION』の映画版結末は、ファンの間で無数の議論を生み出してきました。しかし庵野秀明監督自身が語った「真の結末」について知っていますか?

庵野監督は複数のインタビューで「エヴァの結末は視聴者それぞれの心の中にある」と語りつつも、特に注目すべきは東京国際映画祭での発言です。そこで監督は「シンジの選択は人類の可能性への信頼を示している」と明かしました。これは単なる世界の終わりや逃避ではなく、新たな始まりを意味していたのです。

また、『シン・エヴァンゲリオン劇場版』完結後のトークイベントでは、「物語の本質は他者との関係性の中で自己を見つめ直すこと」だと語っています。エヴァというコンテンツ全体を通して庵野監督が伝えたかったのは、人間関係の苦しみから逃げずに向き合うことの大切さでした。

興味深いのは、監督が西洋の心理学だけでなく、日本の伝統的な「無常観」や「もののあわれ」の概念を取り入れていたという点です。キャラクターたちの苦悩と成長は、日本文化に根ざした世界観の中で描かれていたのです。

さらに庵野監督は「最終的にシンジが選んだのは、痛みを伴っても他者と繋がる世界」だと明言しています。これにより、長年「逃避」と解釈されてきた結末が、実は「受容と成長」の物語だったことが分かります。

この視点から再度作品を見直すと、エヴァの真の結末とは「完璧な答えはないが、それでも前に進む決断をした」というポジティブなメッセージだったことが理解できるでしょう。庵野監督はアニメという媒体を通して、現代人の孤独や不安と向き合う勇気の大切さを描いていたのです。

2. 「おめでとう」の真意とは?エヴァンゲリオン最終回の隠された15の伏線

エヴァンゲリオン最終回に登場する「おめでとう」というフレーズには、実は深い意味が込められています。この言葉は単なる祝福ではなく、庵野秀明監督が視聴者に伝えたかった人間の存在価値と自己受容のメッセージなのです。

まず注目すべきは、「おめでとう」が繰り返される場面の構成です。この反復には、シンジの内面世界と現実世界の境界が曖昧になっていく過程を表現する意図があります。特にテレビ版最終話と『Air/まごころを、君に』では、この言葉の持つ重みが大きく異なります。

第一の伏線は、アスカがシンジに対して冷淡な態度から一転、最後に「おめでとう」と言う瞬間です。これはアスカ自身の成長を表すと同時に、他者との関係性における変化を象徴しています。

第二の伏線として、ゲンドウがシンジに一度も「おめでとう」と言わなかったことが挙げられます。父親からの承認を得られなかったシンジが、最終的に自分自身を肯定する過程は、多くの視聴者の心に響く要素となりました。

第三の伏線は、『Air』におけるミサトの最後の言葉との対比です。「後で続きをしましょう」という未完の約束と「おめでとう」という完結のメッセージは、対称的な構造を成しています。

第四に注目すべきは、「おめでとう」が日本語特有のニュアンスを持つ点です。英語の”Congratulations”とは微妙に異なる意味合いがあり、「生まれてきたことを祝福する」という日本文化特有の概念が込められています。

第五の伏線として、劇場版『Air』のラストシーンに隠されたビジュアル表現があります。砂浜に残された跡は、シンジとアスカだけでなく、かつてそこにいた人類全体の痕跡を示唆しています。

第六に、「おめでとう」の場面で流れる音楽「世界の終わり」の歌詞には、実は物語の結末が暗示されていました。歌詞を丁寧に分析すると、人類補完計画の本質が見えてきます。

第七の伏線は、「おめでとう」と言われるシーンでのカメラワークです。俯瞰から主観へと移行するショットは、シンジの自我の境界が溶解していく過程を視覚的に表現しています。

第八に、TVシリーズと劇場版での「おめでとう」の演出の違いがあります。特に声優の演技指導において、庵野監督は異なるニュアンスを求めていたことが制作資料から明らかになっています。

第九の伏線として、「おめでとう」の場面に登場するキャラクターの配置があります。シンジを取り囲む円環状の構図は、人類の連帯と孤独という相反するテーマを表現しています。

第十に、「おめでとう」という言葉が、日本のアニメ史において持つ意味です。それまでのロボットアニメの結末とは一線を画す演出は、その後の作品に大きな影響を与えました。

第十一の伏線は、シンジが「ありがとう」と返す瞬間です。この言葉は単なる返答ではなく、他者を受け入れる決意表明となっています。

第十二に、「おめでとう」の場面での色彩設計があります。モノクロから徐々にカラーへと移行する視覚表現は、シンジの心理状態の変化を象徴しています。

第十三の伏線として、「おめでとう」の後に続く沈黙の時間があります。この空白は視聴者自身の内省を促す意図的な演出であり、作品の普遍性を高めています。

第十四に、新劇場版シリーズでの「おめでとう」の扱いの変化があります。旧作との対比により、庵野監督の創作意図の変遷が読み取れます。

最後に、「おめでとう」の場面に登場する拍手のシンボリズムです。この単純な身体表現には、他者による承認という人間の根源的欲求が表現されています。

これらの伏線は、単なる物語の装飾ではなく、庵野監督が描きたかった「人間の条件」という普遍的テーマへの入り口なのです。

3. 徹底解説!庵野秀明が20年間かけて描いたエヴァの「救済」という真のテーマ

エヴァンゲリオンシリーズを貫く「救済」というテーマは、単なるSFアニメの枠を超えた庵野秀明監督の壮大なメッセージです。TV版から劇場版、そして『シン・エヴァンゲリオン劇場版』に至るまで、この「救済」の意味は進化し続けてきました。

庵野監督が描く「救済」とは、人類補完計画のような全体主義的な解決策ではなく、個人が他者との関係性の中で自己を見つめ直すプロセスそのものです。碇シンジが最終的に至った結論は「現実世界で他者と向き合い、傷つきながらも生きていく」という選択でした。

注目すべきは、庵野監督自身の精神的遍歴がエヴァの物語と重なっている点です。うつ状態から創作活動を通じて立ち直っていく監督の姿は、シンジの成長と並行しています。『シン・エヴァ』でシンジが最終的に「さようなら、全てのエヴァンゲリオン」と告げるシーンは、庵野監督自身が長年の創作活動に区切りをつけ、新たな段階へ進むことの象徴と解釈できます。

また、綾波レイとアスカの変遷も「救済」というテーマと密接に関連しています。初期の彼女たちは自己を犠牲にする存在でしたが、最終的には「自分自身であること」の価値を見出していきます。特に『Q』以降の綾波の成長は、他者との関わりを通じて「人間らしさ」を獲得していく過程そのものです。

庵野監督がエヴァを通じて最も伝えたかったのは「逃げちゃダメだ」という単純な教訓ではなく、「逃げることも含めて人間である」という複雑な真理なのです。現実から完全に逃避するのではなく、時に逃げながらも最終的には他者と向き合う勇気を持つこと—これこそが庵野版「救済」の本質です。

『シン・エヴァ』のラストで描かれる新世界は、使徒もエヴァも存在しない「普通の世界」です。これは全てを失った後に得る「真の救済」を表現しています。庵野監督は20年の歳月をかけて、「救済とは外部から与えられるものではなく、自分自身の内側から生まれるもの」というメッセージを完成させたのです。

コメント