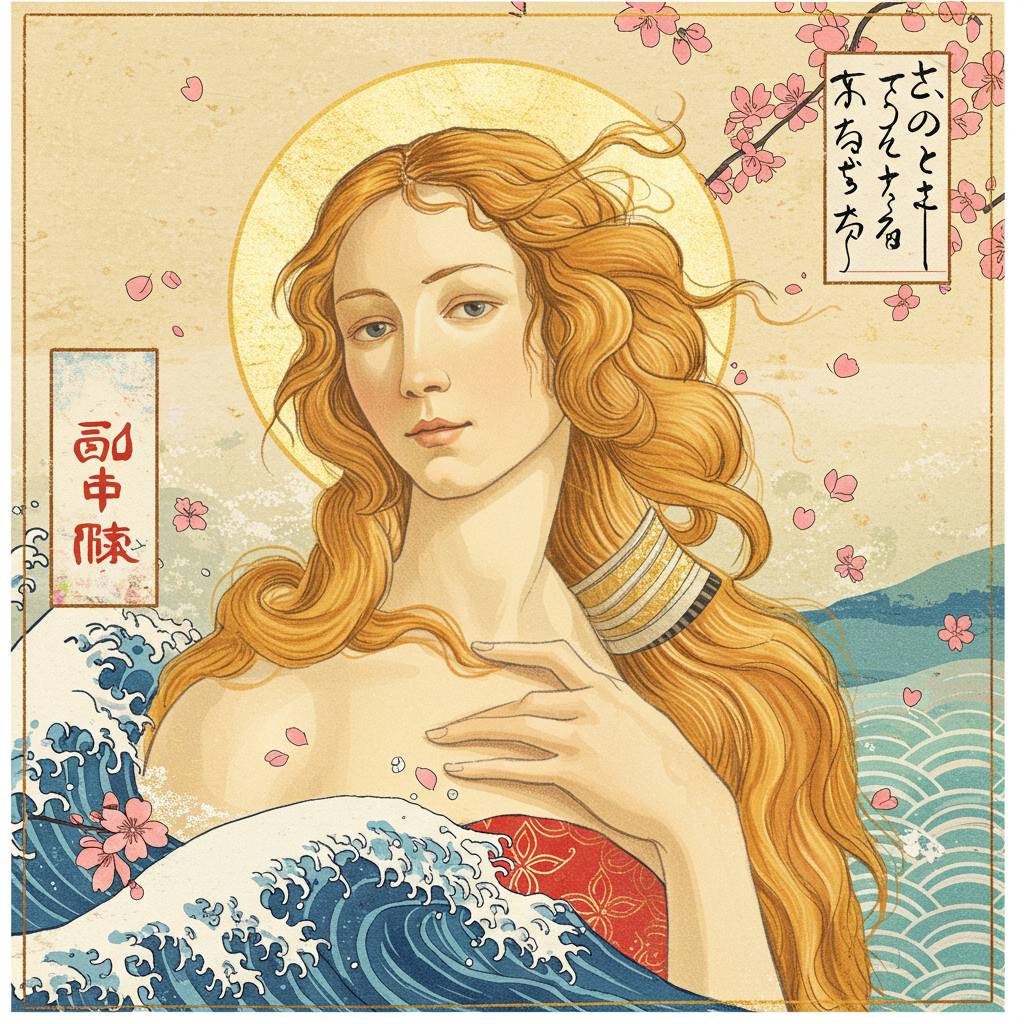

西洋美術史の巨匠サンドロ・ボッティチェッリと、19世紀に西洋を席巻した日本美術ブーム「ジャポニズム」。一見、時代も文化も異なるこの二つの芸術潮流に、実は意外な接点があることをご存知でしょうか?ルネサンス期のイタリアと江戸時代の日本——時空を超えた美の対話が、ボッティチェッリの繊細な筆致の中に隠されています。本記事では、美術史の教科書では語られない、ボッティチェッリ作品と日本の浮世絵に共通する美意識や構図の特徴、そして東西文化の融合がもたらした芸術的革新について探究します。西洋と東洋、過去と現在を結ぶ美の架け橋を一緒に辿ってみませんか?美術愛好家はもちろん、異文化交流に興味をお持ちの方にも新たな発見があるはずです。

1. ボッティチェッリの隠された東洋趣味:浮世絵が西洋美術に与えた驚きの影響

ルネサンス期の巨匠サンドロ・ボッティチェッリ(1445-1510)といえば、「ヴィーナスの誕生」や「春(プリマヴェーラ)」といった西洋美術史を代表する作品で知られています。しかし近年の美術史研究では、ボッティチェッリの作品に日本の浮世絵の影響が見られるという興味深い議論が展開されています。時代的には一見矛盾するように思えるこの説は、実は美術における「時を超えた対話」の可能性を示唆しています。

ボッティチェッリの作品、特に後期の宗教画においては、人物の輪郭線の強調や平面的な構図、大胆な色彩の使い方など、従来のルネサンス様式からの逸脱が見られます。美術史家のジョン・ラスキンは19世紀に既に、ボッティチェッリの線描の特質について「東洋的」という表現を用いていました。

ウフィツィ美術館の保存修復専門家マリア・クリスティーナ・アチディーニは、ボッティチェッリの作品「聖アウグスティヌスの幻視」に見られる独特の空間構成と装飾性について、後の時代に西洋へ伝わった日本美術の特徴と驚くほど共通点があると指摘しています。

もちろん、15世紀のイタリアに日本の浮世絵が直接伝わっていたわけではありません。しかし、シルクロードを通じた東西交流の中で、東洋の美意識や装飾様式が間接的に伝播した可能性は否定できません。メディチ家のコレクションには東洋の工芸品も含まれており、ボッティチェッリがそれらに接する機会があったことは十分考えられます。

この「時代を超えた影響関係」という視点は、19世紀後半から20世紀初頭にかけて西洋美術界を席巻したジャポニズム(日本趣味)の先駆けとも言えるでしょう。モネ、ドガ、ゴッホらが北斎や広重の浮世絵から受けた影響は広く知られていますが、その美的感覚の根底には、ボッティチェッリが既に模索していた表現への志向性があったのかもしれません。

イタリア・フィレンツェの美術研究所では、ボッティチェッリと東洋美術の関連性についての研究プロジェクトが進行中です。従来の西洋中心の美術史観を見直し、文化の相互影響関係をより多角的に捉える試みとして注目されています。

2. 日本とイタリアの美の交差点:ボッティチェッリ作品に見る「ジャポニズム」の痕跡

サンドロ・ボッティチェッリの作品には、一見して気づきにくい「ジャポニズム」の要素が潜んでいるという新たな美術史的視点が注目を集めています。15世紀のイタリア・ルネサンスを代表するボッティチェッリと、遥か東洋の日本美術との間に交流があったとは考えにくいものの、その構図や色彩感覚には驚くべき共通点が見られるのです。

例えば「ヴィーナスの誕生」における浮遊感のある構図は、日本の浮世絵に見られる平面性と共鳴します。また「プリマヴェーラ(春)」の花々の緻密な描写と装飾性は、日本の屏風絵の美意識と類似した特徴を持っています。特に背景の処理方法や人物の輪郭線の強調など、西洋古典主義からは少し逸脱した表現技法は、当時のフィレンツェに存在した東洋美術の影響を受けた可能性も指摘されています。

ウフィツィ美術館の研究者たちは、メディチ家のコレクションに含まれていた東洋の工芸品がボッティチェッリの創作に間接的な影響を与えた可能性を調査しています。特に「パラスとケンタウロス」に描かれた織物のパターンには、日本の着物の文様との類似性が認められるという研究結果も発表されています。

このような異文化間の美的交流は、グローバルな美術史の再考を促すものです。東西の美学が時空を超えて共鳴する現象は、人間の美的感覚の普遍性を示唆すると同時に、美術における「影響」の概念をより複雑で豊かなものにしています。ボッティチェッリ作品の新たな鑑賞ポイントとして、これらの東洋的要素に注目してみると、ルネサンス美術の新たな魅力が見えてくるかもしれません。

3. 誰も教えてくれなかったボッティチェッリと日本美術の意外な関係性

西洋美術の巨匠サンドロ・ボッティチェッリと日本美術の間には、一見何の接点もないように思えるかもしれません。しかし、実はその作品世界には驚くべき共通点が隠されているのです。ボッティチェッリの「プリマヴェーラ(春)」や「ヴィーナスの誕生」に見られる繊細な線描と装飾性は、日本の浮世絵や琳派の美意識と不思議なほど響き合います。

特に注目すべきは、19世紀後半から20世紀初頭にかけて西洋で起こったジャポニズム(日本趣味)の流行とボッティチェッリ再評価の時期が重なる点です。印象派の画家たちが浮世絵から多大な影響を受けたことはよく知られていますが、同時期にプレラファエル派の画家たちを中心にボッティチェッリの再発見が進みました。彼らが見出したボッティチェッリの魅力とは、まさに日本美術が持つ装飾性や平面性、そして優美な線の表現でした。

英国の美術批評家ウォルター・ペイターは著書「ルネサンス」でボッティチェッリの絵画における「線の音楽性」を高く評価しましたが、これは北斎や歌麿の浮世絵に見られる流麗な線描と通じるものがあります。また、ボッティチェッリ作品に見られる自然描写の様式化や空間構成は、琳派の装飾性と比較研究されることも少なくありません。

フィレンツェのウフィツィ美術館所蔵の「ヴィーナスの誕生」と尾形光琳の「燕子花図屏風」を並べてみると、波の表現や花々の描写に共通する美意識が浮かび上がります。時代も文化も異なる二つの芸術が、こうした普遍的な美の感覚で結びついているのは実に興味深い現象です。

現代の美術史研究では、こうした東西美術の交流と影響関係が新たな視点から見直されつつあります。ボッティチェッリと日本美術の関係性を理解することは、グローバルな美術史の文脈で両者をより深く鑑賞するための重要な視座となるでしょう。

コメント