皆さんは「ポップアート」という言葉を聞いて、どのようなイメージを思い浮かべるでしょうか?鮮やかな色彩、大量生産された商品、あるいは私たちの日常に溢れる大衆文化のアイコンたち。そう、ポップアートは20世紀半ばから現代に至るまで、美術界に革命をもたらし続けている芸術運動なのです。

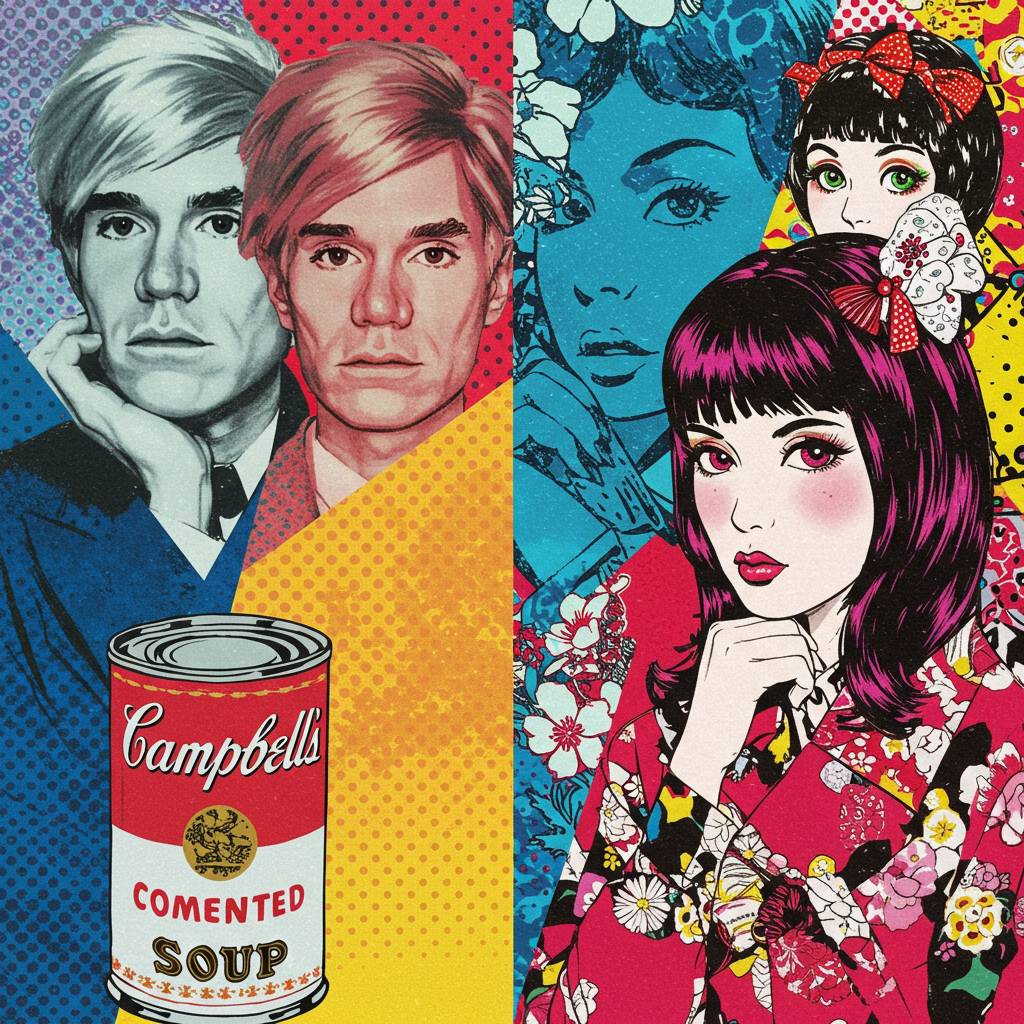

キャンベルスープ缶やマリリン・モンローの肖像で知られるアンディ・ウォーホルから、現代日本を代表する写真家・蜷川実花まで、その系譜は時代とともに進化し、新たな表現を生み出し続けています。なぜこれほどまでにポップアートは人々を魅了するのでしょうか?そしてなぜ今、再びその価値が高まっているのでしょう?

本記事では、ポップアートの誕生から現代までの変遷を辿りながら、その芸術的価値と市場価値、そして現代社会における意義について深く掘り下げていきます。アートに詳しい方はもちろん、これからアートに触れてみたいという方にもわかりやすく解説いたします。ウォーホルが切り開いた道が、どのように蜷川実花のような現代アーティストに受け継がれているのか、その知られざる物語をお楽しみください。

1. 「永遠の輝きを放つウォーホルの缶詰からスマホ世代の蜷川実花まで:ポップアートの知られざる変遷史」

ポップアートという言葉を聞いたとき、多くの人がアンディ・ウォーホルのキャンベルスープ缶やマリリン・モンローのシルクスクリーン作品を思い浮かべるでしょう。1960年代にアメリカで爆発的に広がったこの芸術運動は、大量消費社会への皮肉とも、その賛美とも解釈される複雑な表現形態でした。ウォーホルが商業的なイメージを芸術に昇華させた革命的手法は、現代アート市場において今なお最高額で取引される価値を保っています。

ポップアートの根底には「日常の中にある芸術性」という概念があります。ロイ・リキテンスタインの漫画風作品やクレス・オルデンバーグの巨大オブジェは、私たちが日常で見過ごしているものの中に潜む美や意味を再発見させました。これらの先駆者たちが切り開いた道は、時代とともに進化し続けています。

日本においては村上隆が「スーパーフラット」理論でポップアートに新たな解釈を加え、アニメやマンガの美学を取り入れた独自の表現を確立しました。その流れを汲んで、蜷川実花は鮮やかな色彩と華やかさを特徴とする「マイクロポップ」と呼ばれる独自のスタイルを展開。デジタル時代ならではの感性で従来のポップアートの概念を拡張しています。

蜷川実花の作品は、インスタグラムなどSNS時代の視覚体験と深く結びついています。彼女の極彩色の写真やインスタレーションは、ウォーホルが商業的イメージを用いたように、現代のデジタルイメージの氾濫を芸術的に昇華させたものと言えるでしょう。東京都現代美術館や森美術館での展示は常に多くの若い観客を集め、ポップアートの新たな可能性を示しています。

ポップアートの変遷において注目すべきは、テクノロジーとの融合です。草間彌生のインフィニティミラールームや、チームラボのデジタルアート作品は、観る者を作品世界に没入させる体験型ポップアートとして国際的評価を得ています。ポップアートはもはや平面のキャンバスや彫刻という枠を超え、体験と参加を重視する方向へと進化しているのです。

ウォーホルが問いかけた「芸術と商業の境界」という問いは、NFTアートの台頭によってさらに複雑化しています。デジタル上でのみ存在するアート作品が高額で取引される現象は、ウォーホルが先駆けた「複製芸術の価値」という議論の現代版と見ることもできるでしょう。

ポップアートは単なる美術様式ではなく、時代の文化や社会を映し出す鏡でもあります。キース・ヘリングがエイズ問題を、バンクシーが政治問題を作品に取り入れたように、現代のポップアーティストたちも環境問題やジェンダー、デジタル社会の問題を作品に反映させています。常に「今」を切り取るポップアートの精神は、形を変えながらも脈々と受け継がれているのです。

2. 「アート市場で億を超える理由とは?ウォーホルから蜷川実花まで続くポップアートの魅力を徹底解説」

ポップアートがアート市場で驚異的な高値を記録し続ける理由は何でしょうか。アンディ・ウォーホルの「キャンベルスープ缶」シリーズは2013年のオークションで約1億ドル(約110億円)で落札され、現代アートの最高額の一つとなりました。この現象はポップアートの本質に深く関係しています。

ポップアートの最大の魅力は「親しみやすさと高度な芸術性の融合」にあります。ウォーホルはマリリン・モンローやコカ・コーラといった大衆文化のアイコンを取り入れることで、アートとエンターテインメントの境界を曖昧にしました。これにより、美術館に足を運ばない層にもアートの扉を開いたのです。

同時に、ポップアートはコレクターにとって絶好の投資対象となっています。特にウォーホルやリキテンスタインの作品は、その認知度の高さから資産価値が安定しており、さらに「希少性」という要素も価格を押し上げています。限定されたシルクスクリーン作品は、デジタル複製が容易な現代において希少性が際立ち、その価値は年々高騰しています。

日本においては、村上隆が国際的評価を得たことで日本のポップアートシーンに大きな転機が訪れました。彼の「お花」シリーズは日本のアニメ文化とポップアートを融合させ、日本美術の新たな可能性を世界に示しました。その流れを汲む蜷川実花は、鮮やかな色彩と独自の美学で現代日本のポップカルチャーを表現し、国際的な注目を集めています。

蜷川の写真作品「桜シリーズ」は従来の写真表現の概念を覆し、写真とポップアートの境界を曖昧にしました。彼女の作品がコレクターから高く評価される理由は、日本の伝統美と現代ポップカルチャーの融合にあります。この独自性が国際市場での価値を高めているのです。

ポップアートの経済的価値はその文化的影響力からも説明できます。ルイ・ヴィトンと村上隆のコラボレーションは、アートとファッションの融合という新たなビジネスモデルを生み出しました。同様に、カウズ(KAWS)の作品はユニクロなどとのコラボレーションを通じて、アート市場だけでなく大衆消費市場にも影響を与えています。

現代のデジタル時代においても、あるいはデジタル時代だからこそ、物理的な芸術作品の希少性と触れられる実体験の価値が高まっています。NFTアートの台頭により、デジタルアートにも希少性という概念が生まれましたが、ウォーホルから蜷川に至るポップアート作品の「実物の存在感」は、依然としてコレクターを魅了し続けているのです。

ポップアートは大衆文化と高級芸術の境界を曖昧にすることで、アートを民主化しつつも、その希少性と文化的影響力によって経済的価値を維持・向上させています。この矛盾するようでいて見事に共存する特質こそが、ポップアートが億を超える理由の核心といえるでしょう。

3. 「なぜ今ポップアートが再評価されているのか:ウォーホルの革命から蜷川実花の世界観まで辿る現代美術最前線」

現代美術の世界で「ポップアート」が再び熱い視線を集めている。大手オークションハウスのクリスティーズやサザビーズでは、ウォーホルやリキテンスタインの作品が高額で落札され続け、東京の森美術館や六本木のペロタン東京では現代ポップアートの展示が相次いでいる。この現象はなぜ起きているのだろうか。

まず理解すべきは、ポップアートが持つ「時代との対話力」だ。1960年代、アンディ・ウォーホルがキャンベルスープ缶やマリリン・モンローの肖像を量産した背景には、大量消費社会への皮肉と賛美が同居していた。当時革命的だったこの姿勢は、SNSで溢れる画像の洪水と消費文化に生きる現代人の感覚と不思議なほど共鳴する。

日本において、草間彌生のドット作品がインスタグラムの人気を集め、村上隆の「スーパーフラット」理論が世界的評価を得た流れは、蜷川実花へと繋がっている。蜷川の鮮烈な色彩と艶やかな世界観は、デジタル時代の視覚体験を反映したポップアートの新たな形と言える。彼女の「M」シリーズなど写真作品は、伝統的な「日本美」とポップカルチャーの融合点として国際的な注目を集めている。

また経済的観点からも、ポップアートの再評価には理由がある。NFTアートの隆盛により、デジタル時代のコレクション概念が変化。ベアブリックやKAWSなどのアートトイがコレクターアイテムとして価値を高め、アートとコマースの境界線が曖昧になる中、ポップアートが培ってきた「複製と希少性」のパラドックスが改めて脚光を浴びている。

さらに社会学的視点では、パンデミック以降の不確実性の高い世界において、ポップアートが持つ「わかりやすさ」と「皮肉」のバランスが現代人の感性に響いている。メディアが細分化し情報が氾濫する中、直感的に理解できるビジュアル言語としてのポップアートの価値が再認識されているのだ。

ポップアートは単なる過去のムーブメントではなく、絶えず自己更新する現代美術の中心的存在となっている。ウォーホルが開いた扉を通り抜け、蜷川実花のような作家たちが新たな領域を切り開き続ける限り、この潮流は今後も美術市場と大衆文化の両面で影響力を持ち続けるだろう。

コメント