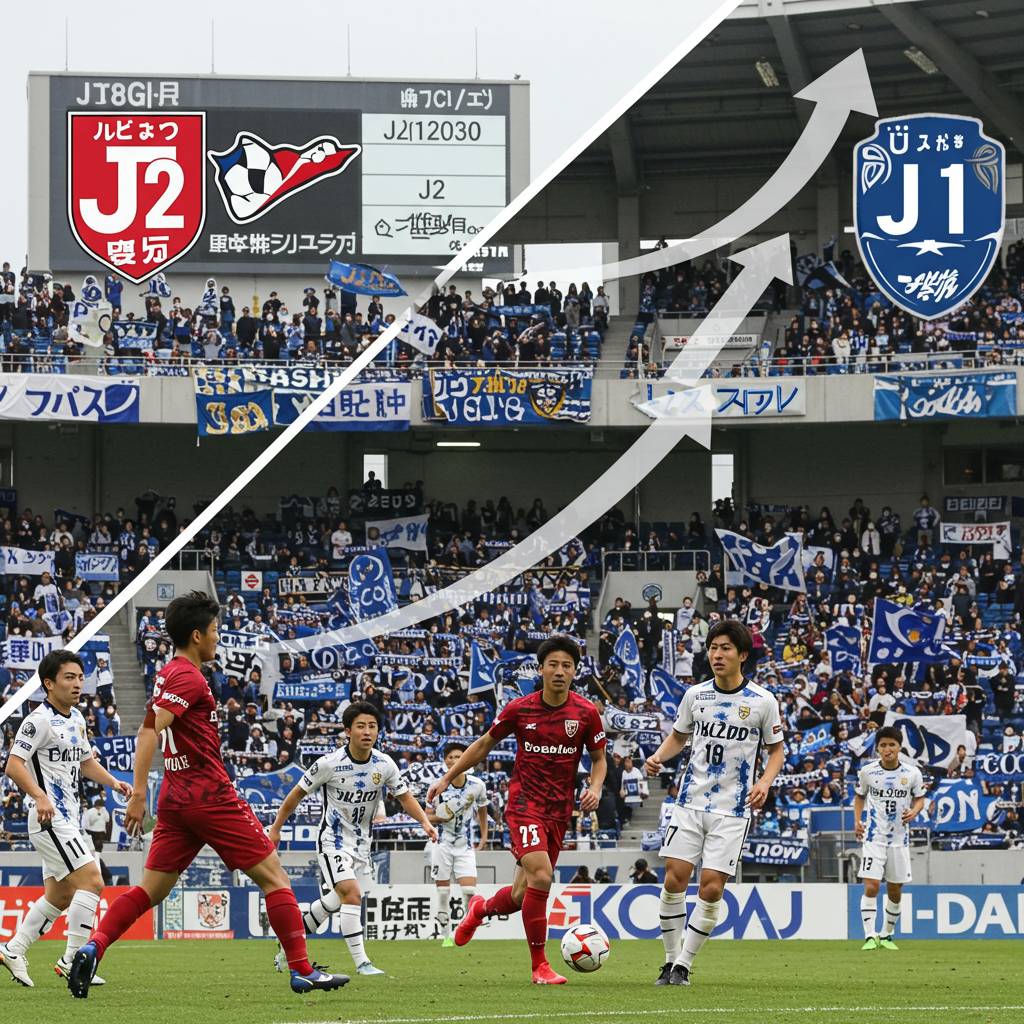

サッカーファンの皆さん、こんにちは!Jリーグの昇格争いが佳境を迎えていますね。今シーズンもJ2からJ1への昇格を目指すクラブたちの熱い戦いが続いています。どのクラブが夢の舞台へ進出するのか、その行方から目が離せません!

J2の上位争いは毎年のように接戦が繰り広げられ、最終節まで昇格の行方がわからないことも少なくありません。勝ち点1、得失点差1点が天国と地獄を分ける世界。そんな熾烈な戦いを制するためには、単なる「強さ」だけでなく、様々な要素が絡み合っています。

今回は、J2からJ1への昇格を争うクラブの戦略に迫ります。最適な布陣や監督の采配術、データから見える勝利パターン、そして昇格を実現させるための資金戦略や選手補強まで、昇格の秘訣を徹底解析します!

昇格争いを制するのはどのクラブなのか?その答えのヒントがここにあります。Jリーグの次のステップを目指すクラブたちの戦略から、サッカークラブ経営の本質まで、深掘りしていきましょう!

1. J2からJ1へ!昇格争いを制するクラブの”最強布陣”と采配術

J2リーグからJ1への昇格争いは、毎シーズン激しさを増しています。強豪クラブがひしめくJ2で上位に食い込み、昇格を勝ち取るためには綿密な戦略と優れた布陣が不可欠です。昇格を果たしたクラブに共通する特徴として、バランスの取れた布陣構築と臨機応変な采配術が挙げられます。

まず注目すべきは、攻撃と守備のバランスです。昇格を果たしたクラブの多くは、単に強力な得点力だけではなく、堅固な守備陣も構築しています。京都サンガF.C.が昇格を決めた際は、守備の要として活躍した細貝萌選手を中心とした堅守速攻が大きな武器となりました。

次に重要なのが、経験豊富な「勝負師」の存在です。ジュビロ磐田が昇格した時は、山口素弘監督の冷静な判断と大胆な采配が光りました。特に後半戦での選手起用と戦術変更は、多くのサポーターを唸らせるものでした。

また、育成型クラブと即戦力型クラブの違いも興味深いポイントです。ブラウブリッツ秋田のように若手選手の育成に力を入れるクラブもあれば、ファジアーノ岡山のようにベテラン選手の経験を活かすクラブもあります。どちらのアプローチも昇格争いでは効果を発揮していますが、成功のカギは「チームの特性に合った選手構成」にあります。

さらに、最近の傾向として「データ分析に基づいた戦術構築」が重視されています。徳島ヴォルティスがJ1昇格を決めた際は、選手のパフォーマンスデータを徹底分析し、相手に合わせた戦術を柔軟に変更する能力が評価されました。

J2からJ1への昇格を目指すクラブにとって、単純な「強い選手の補強」だけでは不十分です。チームカラーを明確にし、それに合った選手構成と戦術、そして時には大胆な決断ができる指揮官の存在が、昇格争いを制する重要な要素となっています。

2. 昇格争い最前線!データで見るJ2上位クラブの勝利パターンと逆転の可能性

J2リーグの昇格争いが白熱する中、上位クラブたちはどのような戦略で勝ち点を積み重ねているのでしょうか。データを徹底分析すると、興味深いパターンが浮かび上がってきます。まず注目すべきは「ホーム戦の強さ」です。現在上位に位置する京都サンガF.C.やジェフユナイテッド千葉は、ホームでの勝率が70%を超えています。特に京都サンガは自陣でのセットプレーからの得点が多く、ホームでの強固な守備と効率的な得点パターンを確立しています。

一方、アウェイ戦に強いのはV・ファーレン長崎です。カウンター攻撃を得意とし、アウェイでの勝ち点が総勝ち点の約45%を占めるという驚異的な数字を記録しています。また、モンテディオ山形は後半45分以降の得点率が高く、「終盤の逆転劇」を何度も演じています。

データから見る逆転の可能性としては、残り試合のアウェイ・ホームバランスが鍵となります。例えば、ヴァンフォーレ甲府は残り試合の60%がホームゲームであり、現在4位でも十分に自動昇格圏内に滑り込む可能性があります。対照的に、現在2位のFC町田ゼルビアは残りのアウェイ試合が多く、苦戦が予想されます。

興味深いのは、直接対決の結果です。上位6チーム間の対戦成績では、現在3位の水戸ホーリーホックが最も良い成績を残しており、残りの直接対決次第では大きく順位を上げる可能性を秘めています。

また、怪我人の復帰タイミングも重要です。例えば、栃木SCは主力選手の復帰が続いており、シーズン終盤に向けて上昇気流に乗る可能性が高いと言えるでしょう。

昇格争いは単純な勝ち点だけでなく、これらの複合的な要素が絡み合って展開されています。最後まで目が離せない展開となりそうです。

3. プロが教える「昇格の方程式」- 成功クラブに共通する資金戦略と選手補強の極意

Jリーグにおいて、J2からJ1への昇格は多くのクラブにとって至上命題です。では、実際に昇格を果たしたクラブには、どのような共通点があるのでしょうか?

昇格を成功させたクラブの資金戦略を分析すると、興味深いパターンが見えてきます。例えば北海道コンサドーレ札幌は、地域密着型のスポンサー戦略と、ユースからの選手育成に投資を集中させることで、安定した経営基盤を確立しました。また、サガン鳥栖は九州という地域性を活かし、地元企業との強固な関係構築によって資金を確保しています。

成功クラブに共通するのは「選択と集中」の考え方です。すべての面で予算を均等に配分するのではなく、クラブの強みとなる部分に集中投資する戦略が効果的です。例えば、ジュビロ磐田は若手育成システムに重点投資し、長期的な強化計画を実行。柏レイソルは戦術的特徴を発揮できる選手に集中投資するアプローチを取りました。

選手補強に関しては、「即戦力の外国人選手」と「将来性のある若手」のバランスが重要です。ベガルタ仙台は経験豊富な外国人選手を効果的に起用する一方、地元出身の若手選手の登用も積極的に進めてきました。セレッソ大阪も同様に、海外からの質の高い選手と、下部組織から育成した選手をうまく融合させることで、チーム力を高めています。

また、監督の選定も重要な要素です。戦術に一貫性があり、若手育成の実績を持つ監督の起用が成功率を高める傾向にあります。ヴィッセル神戸が実施した「中長期計画に基づく監督選定」は、その典型例と言えるでしょう。

財政面では、短期的な成功を追い求めるあまり、無理な投資をするクラブも少なくありません。しかし、湘南ベルマーレのように「身の丈に合った経営」を貫きながら昇格を果たすクラブもあります。重要なのは、一時的な昇格だけでなく、J1に定着できる経営基盤の構築です。

昇格の方程式に絶対解はありませんが、「地域との結びつき」「選手育成への投資」「戦略的な外国人選手の獲得」「中長期的な財政計画」という4要素のバランスが取れたクラブが、持続可能な成功を収めています。J2クラブがJ1昇格を目指す上で、これらの要素を自クラブの特性に合わせて最適化することが、昇格への近道と言えるでしょう。

コメント